Verónica Zubillaga en Tercera Dosis: “El Tren de Aragua es el resultado de las políticas de mano dura”

En días recientes, nuestra investigadora Verónica Zubillaga dio una entrevista para Tercera Dosis, un medio chileno que busca difundir investigación periodística y académica.

La entrevista, con el nombre “El Tren de Aragua es el resultado de las políticas de mano dura” y bajo la autoría de los periodistas Juan Pablo Luna y Juan Andrés Guzmán, la pueden leer a continuación.

El autoritarismo que emparenta a los gobiernos de Nayib Bukele y Nicolás Maduro lleva a las políticas punitivas a un nuevo nivel, dijo la investigadora Verónica Zubillaga. En Venezuela “permitió al Estado matar impunemente”, mientras que El Salvador está en la fase previa, la de la deshumanización de los presos. Pero de ahí a la matanza “hay un paso”, cree.

La semana pasada el columnista Axel Kaiser dijo que Chille necesitaba una política criminal de mano dura que “haga correr sangre”. Los que piensan de esa manera tal vez se sorprendan al saber que una de las políticas de seguridad que más ha hecho correr sangre en Latinoamérica la implementó Nicolás Maduro entre 2015 y 2019. Ante el alza de la violencia delictual que vivía Venezuela, y también para controlar la protesta social, el gobierno tuvo la misma idea que Kaiser, porque hacer correr sangre no es realmente una idea nueva ni tampoco es propiedad de un sector político.

En su momento mayor violencia, entre 2016 y 2018, las fuerzas de seguridad ocasionaron más de 4 mil muertes por año, de acuerdo con las cifras que entrega la socióloga venezolana Verónica Zubillaga. La investigadora estima que en ese periodo el Estado desplegó una “necropolítica” y pasó del encarcelamiento masivo a la “matanza sistemática”.

-Para tener una noción de la magnitud de la matanza digamos que en 2016 la policía de Venezuela mató a 4.667 personas mientras que la de Brasil mató 4.219 personas. El número es similar, pero Venezuela tenía entonces 29 millones de habitantes mientras que Brasil, al menos 200 millones-, explicó la investigadora a TerceraDosis.

¿Ese derramamiento de sangre hizo al país más pacífico? ¿Derrotó al crimen?

No.

En realidad, esta política hizo al crimen organizado más fuerte y violento. El encarcelamiento masivo, de hecho, es una de las causas del surgimiento del Tren de Aragua y de otros grupos de crimen organizado en Caracas. Peor aún, cuando el gobierno se dio cuenta de que no podía ganar ni tampoco seguir derramando sangre, pactó con las bandas una reducción de homicidios y secuestros a cambio de dejarlas gobernar numerosos territorios de la zona centro sur de la capital venezolana. En esta entrevista Zubillaga cuenta la compleja vida en eso barrios administrados por el crimen, fenómeno que la política comparada llama “gobernanza criminal”.

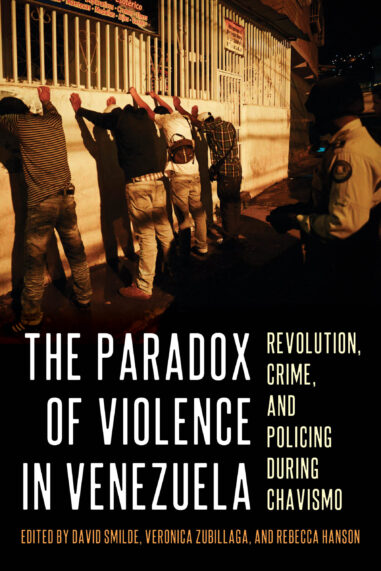

Verónica Zubillaga es doctora en Sociología por la universidad de Lovaina, investigadora en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y Profesora Visitante en la universidad de Columbia. El año pasado publicó, junto con David Smilde y Rebecca Hanson, el libro La Paradoja de la Violencia en Venezuela, un texto que explica cómo un país, que fue una democracia sólida en los 80s, quedó atrapado en una espiral de violencia criminal, pese a que durante los gobiernos de Hugo Chávez (2002-2013), Venezuela tuvo extraordinarios ingresos petroleros y se desplegaron masivas políticas redistributivas.

“Lo que se vivió con Maduro fue la mano dura en contexto autoritario, y esto implica un paso más. Porque en un contexto autoritario y con Estado de Excepción, se puede matar impunemente”

La espiral de violencia continúa hoy. Aunque las principales organizaciones criminales ya no gobiernan en Caracas, los ciudadanos se enfrentan a una extendida extorsión policial. “Hemos vuelto a una violencia más desorganizada en esas zonas. Algunos vecinos te dicen, ‘antes con la banda no te robaban, ahora los policías te roban y te cobran vacunas (coimas)’. Esa es una de las mutaciones actuales”, dice la investigadora.

La dolorosa experiencia venezolana hace que Zubillaga reaccione con crítica ante la ola de fans que tienen las políticas de Nayib Bukele en El Salvador. Sostiene que las acciones de Maduro y Bukele, pese a estar en veredas opuestas, se emparentan no solo por la extrema violencia que despliegan sus Estados sino porque se trata del uso de la mano dura en un contexto autoritario. Eso fue lo que permitió al Estado venezolano “matar impunemente” dijo la investigadora a Tercera Dosis. Al ver la deshumanización con que se trata a los presos en El Salvador, Zubillaga ve “como un horizonte verosímil” que en ese país “ocurra una mutación desde el actual punitivismo carcelario a una matanza sistemática”.

LA VIOLENCIA Y EL TREN DE ARAGUA

La investigadora identifica tres hitos que llevaron a que el crimen organizado se fortaleciera en Venezuela y que hicieron que la violencia se volviera una forma de relación social dominante. Este recuento es muy interesante para los latinoamericanos, porque la experiencia venezolana desafía varias creencias: no solo la idea de que la mano dura es una bala de plata sino también la idea de que las políticas redistributivas necesariamente tienen éxito.

El primer hito que destaca Zubillaga ocurrió en 1989 con la llegada al gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien ya había gobernado el país en la década de los 70s, durante el boom económico. A fines de los 80s Venezuela tenía problemas económicos debido a la caída del precio del petróleo, su principal exportación y muchos pensaron que, si reelegían al presidente que los había gobernado durante la bonanza, éste la traería de vuelta. Pensaron un poco como los chilenos que creyeron que el segundo gobierno de Sebastián Piñera repondría el crecimiento económico de los 90s. En ninguno de los dos países ocurrió lo que el votante esperaba. Pérez diseño un paquete de reformas neoliberales y la repuesta fue un estallido social con varios días de saqueos y represión conocido como el Caracazo en febrero de 1989, del mismo modo que el estallido social remeció a Chile mientras Piñera empujaba una reforma tributaria que rebajaba los impuestos a las empresas.

Zubillaga explica que en la década de los noventa “mientras avanzaban las medidas neoliberales, proliferaban el microtráfico y las armas, y comenzamos a tener una violencia parecida a la de Brasil. Pero nosotros no teníamos grandes grupos de crimen organizado como ellos. Lo que había eran bandas de jóvenes con mucho arraigo territorial, lo que la literatura llama ‘bandas de esquina’, que ejercían una violencia muy expresiva, muy vinculada a la masculinidad y al tráfico de drogas, pero con poca organización interna.”

Esos grupos dispararon las tasas de homicidios en ciudades como Caracas, Valencia o Maracaibo. “A mediados de los 90s tuvimos del orden de los 22 homicidios por 100.000 habitantes”, explica la investigadora.[1]

Un segundo hito es la llegada de Hugo Chávez al poder, cuya estrategia inicial para enfrentar el crimen fue usar el ciclo alcista del petróleo para desplegar un intenso programa de políticas redistributivas, conocidas como las “misiones sociales”. Sin embargo, las tasas de homicidio se dispararon, el acertijo que Zubillaga aborda en su reciente el libro.

La investigadora sostiene que tres factores contribuyeron a que la redistribución no tuviera efecto en la criminalidad. El primero es la pérdida de la capacidad del Estado de imponer el orden público.

-La revolución bolivariana fue un proceso eminentemente disruptivo dentro del Estado. Por ejemplo, entre 1999 y 2018 hubo 15 ministros de Interior y Justicia y eso hizo que las políticas públicas de seguridad no hayan tenido continuidad o fueran truncadas por disputas internas del chavismo, principalmente entre sectores civiles y militares. Eso, por ejemplo, truncó la reforma policial de Chávez que respetaba los derechos humanos y que contaba con una amplia legitimidad, pues había sido creada por una comisión en la que participaron representantes del chavismo y de la oposición, expertos de las universidades y representantes de la iglesia. Por otra parte, la polarización política también entorpeció la coordinación de actores estatales, por ejemplo, entre alcaldías de oposición y la gobernación chavista. Todo esto impidió tener políticas de seguridad eficaces.

“Uno de los éxitos del Tren de Aragua es su amplia cartera de negocios y el servicio que prestan a otras organizaciones criminales.”

Otro factor que limitó el efecto de la redistribución fue la práctica de entregar armas a los civiles. Esta política se implementó luego del intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002.

-A partir del golpe y percibiendo una continua amenaza, se comenzó a materializar una idea que Chávez repetía insistentemente: ‘la revolución bolivariana es pacífica, pero armada’. Así se formaron los llamados “colectivos”, grupos armados que se activan para lo que llaman “la defensa de la revolución” y que están compuestos por organizaciones que había antes de Chávez, grupos formados durante su gobierno, colectivos que tenían trabajo comunitario y otros más implicados en tráficos ilícitos. Como lo muestran los trabajos de José Luis Fernández-Shaw, se generó un incremento de la importación de armas ligeras. Y se sabe bien que las armas, que pueden introducirse por vía legal, las roban, se pierden y llegan a manos de las bandas o de los circuitos ilegales. Dicho sencillamente: más armas, más muertes.

Una última razón que limitó el efecto de la redistribución fueron las debilidades en el diseño de estas políticas.

-La redistribución fue muy intensa pero persistentemente dejó a la población juvenil afuera. Las misiones atendieron a madres, niños, agricultores, pero quedaron excluidos los jóvenes varones de sectores populares, que eran el grupo donde las bandas reclutaban. Por otro lado, estas políticas redistribuyeron ingresos, pero no lograron atender las desigualdades estructurales, que eran enormes. Entonces las poblaciones siguieron teniendo servicios urbanos muy precarios, educación de pésima calidad, etc. Así, mientras el precio del petróleo fue elevado, se distribuyó dinero y hubo un importante incremento del consumo; pero cuando el precio volvió a caer, Venezuela quedó pobre. Y como somos un país importador y con déficits de producción, si no hay dinero para importar, se genera una gran crisis. La baja del precio de 2013 y el colapso de la industria petrolera por pésima gestión, pérdida de personal calificado y corrupción, generó lo que llamamos el período de la emergencia humanitaria: hubo escasez de alimentos y hambre. El venezolano promedio y de sector popular perdió ocho kilos. Y allí se aceleró la migración a un nivel que se volvió visible en el continente.

Esa crisis forma parte del tercer hito que destaca la investigadora en la vía venezolana hacia la violencia. En 2013 murió Chávez y Nicolás Maduro asumió el poder en un contexto de gran inestabilidad económica y con un aumento tanto de la protesta política como del crimen.

-Con Maduro entramos en una fase trágica, pues hubo un giro hacia la militarización de la seguridad con el objeto de combatir el crimen y también para reprimir la protesta. El 2015, que fue un momento delicado para el gobierno, pues hubo elecciones parlamentarias, se lanzó el “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP). Fue una política de seguridad terrible. Entre 2016 y 2018 las fuerzas policiales fueron responsables de ocasionar más de 4.000 muertes cada año. En los trabajos con Rebecca Hanson hablamos del giro de un punitivismo carcelario a una matanza sistemática. También dialogamos con el concepto de la ‘necropolítica’, porque en los barrios donde estuvimos trabajando, ser hombre joven, de piel morena, significaba que te podían matar con impunidad. La policía que participaba en los operativos usaba máscaras en forma de calaveras, lo que nos parecía una representación del poder de la necropolítica. En esta época tenemos las tasas de homicidio más elevadas en la historia del país: 70 homicidios por cien mil habitantes en 2016. La matanza fue tan escandalosa que, en 2019 Michelle Bachelet, en aquel momento Alta Comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hizo su primer informe sobre las miles de denuncias que llegaban y destacó, además de la criminalización de la protesta, las muertes perpetradas por las Fuerzas Especiales de la Policía en operativos anticrimen. Esto fue muy importante para visibilizar internacionalmente esta violencia. Luego, en 2020, hubo otro informe, de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, de nuevo visibilizando la magnitud de la violencia policial. Las críticas llevaron a que los OLP fueran reemplazados por las Fuerzas de Acción Especial de la Policía, (FAES); y la violencia policial empezó a ser más racional y dirigida, y comenzamos a ver un descenso de las muertes violentas. Actualmente, todavía tenemos esta violencia letal de la policía, pero mucho más orientada hacia blancos específicos. Por último, es importante señalar que actualmente el gobierno de Maduro está siendo examinado por la Corte Penal Internacional.

“Llevo 30 años haciendo entrevistas con jóvenes varones de sectores populares y me consta que las redes de inclusión que tienen son las redes de economías ilícitas”

-En Chile, en Perú y en muchos lugares de Latinoamérica mucho de lo que se escucha de Venezuela tiene relación con el Tren de Aragua. ¿Cuál es tu visión respecto a su origen y a su expansión?

-El Tren de Aragua es el resultado de las políticas de mano dura. Es un grupo de crimen organizado que se originó en la prisión de Tocorón cuando las políticas de encarcelamiento reunieron en ese lugar a muchos hombres jóvenes con experiencia profesional en armas. El gobierno perdió el control de esos recintos y los presos establecieron la gobernanza de las cárceles y extendieron su dominio en los sectores populares. El encarcelamiento masivo produjo procesos de mutación y organización interna en las bandas. En eso el Tren de Aragua sigue un itinerario similar al del PCC de Brasil o las Maras de El Salvador. Ahora, su expansión en el continente tiene que ver también con el proceso migratorio venezolano. Alrededor de un veinte por ciento de la población ha salido de Venezuela buscando mejores condiciones de vida: son 7 millones de personas, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas. Entonces no solo ha salido el Tren de Aragua: han salido profesores universitarios, muchos de mis colegas, clases medias, trabajadores, sectores populares. Los trabajos de Andrés Antillano y la periodista de investigación Ronna Rísquez, evidencian la presencia del Tren de Aragua en Chile, Perú y en las fronteras con Colombia y Brasil. Pero creo que también hay un sobredimensionamiento de sus ramificaciones y un poco de sensacionalismo. Pienso que un joven venezolano que emigra y que está desprovisto de redes sociales y que no puede insertarse en la economía legal del país al que llega, puede decir que es del Tren de Aragua como una manera de presentarse y tener cierta identidad en las redes ilícitas en las que se tiene que mover. Por otra parte, las agencias policiales de los países receptores pueden tener intereses en fortalecer esta imagen de la extensión de esta banda criminal. Y los medios también contribuyen a esta situación de pánico moral, como apunta la clásica criminología crítica anglosajona. Pero también creo que algo que puede resultar muy desconcertante para ustedes es que las bandas criminales venezolanas han tenido una socialización en la violencia armada como respuesta a la violencia de Estado, que las diferencia de las tradiciones criminales a las que estaban acostumbrados en Chile.

-¿Existe todavía el Tren de Aragua, o está neutralizado, como ha sugerido el Presidente Maduro?

-Maduro hace referencia a la toma de la prisión de Tocorón en septiembre de 2023, un operativo militarizado que implicó al menos 11.000 funcionarios. En ese momento él escribió en su red social X que Venezuela quedaría “libre de las bandas criminales”. Las evidencias apuntan en el sentido contrario. El líder de la banda no fue aprehendido. Y sabemos que las redes criminales se adaptan con mucha facilidad porque los contextos en los que se desempeñan son siempre muy volátiles. Uno de los éxitos del Tren de Aragua es su amplia cartera de negocios y el servicio que prestan a otras organizaciones criminales. No hay que olvidar, además, que uno de sus negocios más importantes es la trata de personas, y son los propios venezolanos migrantes sus víctimas por excelencia.

-Para algunos analistas Venezuela se ha convertido casi en un narcoestado en cuanto a que pacta con el crimen organizado ¿Qué piensas de eso?

-Lo que hemos observado es que hay períodos donde ocurren lo que llamamos “gobernanza criminal”: asociaciones y colusiones entre las bandas y funcionarios o sectores del gobierno. En Venezuela esta colusión fue muy explicita. Por ejemplo, ocurrió con una banda de crimen organizado que fue una de las más famosas de Caracas: la banda de La Cota 905, también conocida como la banda del Koki. En 2017, año de intensa protesta social y luego del período sangriento de la OLP, el gobierno de Maduro se dio cuenta de que estos operativos no lograban bajar los homicidios, e hizo un pacto con estas bandas en términos de suspender la entrada de la policía a las zonas donde ellas operaban, que se denominaron “zonas de paz”. A cambio, las bandas se harían responsables de bajar los homicidios y secuestros y de controlar a la población. Entonces lo que vemos es “la gobernanza criminal clásica” que implica una soberanía territorial de las bandas. Aunque claro, como el Estado venezolano es muy fragmentado, aunque existía ese pacto, la policía continuaba entrando intermitentemente y las confrontaciones armadas se mantenían.

-Lo que estás diciendo lleva implícito un cuestionamiento a la distinción que tenemos entre democracias y regímenes autoritarios. Una de las características que tiene el autoritarismo clásico es control territorial. Y lo que muestras es que lo mismo que vemos en democracias como la brasilera, donde hay gobernanza criminal de las periferias, lo vemos en un contexto autoritario. Entonces, ¿esto es más un problema de Estado que un problema de régimen?

-Depende de cuál periodo se considere. En Venezuela ese tipo de pactos está claramente vinculado con un momento de mucha crítica a la legitimidad del gobierno. En 2017 de nuevo hubo mucha protesta en la calle y estos acuerdos se generaron tanto para controlar la protesta como para bajar los crímenes que causaban pánico social, como el secuestro. Entonces, estos tratos tenían que ver con el esfuerzo y la disposición de un Estado autoritario para garantizar control territorial y sobre todo la hegemonía y consolidación. Así se produjo la situación paradójica de que la oposición era enfrentada con una represión muy fuerte, mientras estas bandas criminales, como no pretendían tomar el gobierno, tenían permitido operar y controlar territorios. La lógica es que estos acuerdos garantizaban control territorial y la consolidación del gobierno autoritario. Por ello, tiendo a ver este fenómeno dentro de la mutación del gobierno de Maduro hacia un neopatrimonialismo más autoritario.

VIVIR GOBERNADO POR CRIMINALES

– ¿Cómo fue para los ciudadanos vivir en esas zonas donde el Estado permite al crimen organizado tener el control?

-Durante el pacto había fronteras precisas y las bandas estaban encargadas de mantener el orden en su territorio. Por ejemplo, si una mujer era golpeada por su marido, ella lo iba a denunciar con la banda y había una escala de castigos muy claros: la primera era una advertencia verbal, la segunda, un disparo en la mano, y la tercera vez se podía llegar al castigo letal. Cuando hacíamos las entrevistas, la gente se refería a estas organizaciones usando metáforas estatales. Decían ‘aquí la banda es como los tribunales’. Y para ciertas festividades, como el día de la madre o el día del niño, la banda distribuía regalos, hacía fiestas públicas. Entonces la gente decía, ‘bueno, es que ellos aquí son como los ministros’.

“En mis investigaciones hablé mucho con las mujeres y ellas vivían en estos “pactos” como sometidas a un poder despótico pero dadivoso. Era estremecedor. Una mujer contaba, ‘aquí vivimos como animalitos, como el monito que no puede ver, que no puede escuchar y que no puede hablar’. Esta situación tenía mucha resonancia con lo que Giorgio Agamben llama “la nuda vida”, es decir, la vida sin derechos, sin capacidad política, reducida casi a ser meramente un organismo biológico. Se vivía bajo un profundo miedo. Algunos vecinos, sin embargo, comentaban que tenían la tranquilidad de que no les iban a robar. Es decir, que las normas estaban claras. Pero se vivía con un profundo miedo frente a este despotismo armado”.

– ¿Por qué dices que este poder era también “dadivoso”?

-Porque como el grupo criminal necesita el silencio de los vecinos, también buscaba tener una buena relación con ellos. Entonces hacían regalos, organizaban fiestas enormes y a veces podían coordinar algún tipo de servicio como la distribución del agua. Durante la Pandemia, por ejemplo, distribuyeron mascarillas y estaban vigilantes de la cuarentena. Pero al mismo tiempo es un poder despótico, muy arbitrario. A una mujer que creían que los había delatado, la mataron y la quemaron a la luz del día. Fue un castigo-espectáculo que buscaba ser aleccionador: esto le pasa al que nos delata. Ese relato de la mujer quemada siempre salía en las historias de las mujeres, expresando el miedo con el que se vivía.

-En una investigación mostraste a un grupo de mujeres que lograban negociar con las bandas y reducían la violencia. ¿Cómo conseguían eso?

-Esa es una investigación muy significativa que hicimos con Manuel Llorens y John Souto, y después con Rebecca Hanson. La llamamos “Gritos, Conversaciones, Murmullos y Chismes: las respuestas de mujeres ante los actores armados.” Y en ella comparamos la experiencia de mujeres en dos barrios caraqueños: uno que tenía una tradición organizativa derivada de la presencia de grupos religiosos, comunidades de base cristiana, universidades; y otro que era una comunidad con precaria presencia de organizaciones y donde se llevaron los Operativos de Liberación del Pueblo. Las mujeres del barrio organizado llegaron a un pacto de cese al fuego con las bandas y constituyeron “comisiones de paz” para detener las confrontaciones armadas. La experiencia era muy llamativa también por las expresiones discursivas, es decir, por como las mujeres se referían a lo que habían logrado. Te decían ‘en esta comunidad una les habla como si fuera su madre, uno los regaña y los increpa: ‘mira, te estás saliendo de los pactos’”. Llamaba muchísimo la atención esa utilización estratégica del rol de la madre y cómo los jóvenes de las bandas respondían a eso. Y claro, esto se relacionaba con que la propia madre del jefe de la banda estaba allí y era una figura muy respetada en el barrio. Pero también funcionaba porque, desde el punto de vista instrumental, a la banda le convenía la situación, porque el negocio siempre florece cuando hay calma.

“Esto estaba en profundo contraste con la experiencia de las mujeres del otro barrio donde había una banda criminal organizada enfrentada a los operativos militarizados. En este barrio se vivía en una situación de alerta permanente. Ese era el barrio donde habían quemado a una mujer y en las entrevistas ellas murmuraban; ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de los líderes de la banda. Era la experiencia del abandono, de la total orfandad de derechos. Lo que nos pareció muy llamativo de esta comparación fue, primero, que las políticas de mano dura secuestraban los recursos culturales y micropolíticos de las mujeres para lidiar y manejar la violencia en el vecindario. Y, segundo, que el fortalecimiento del tejido social, de las redes de solidaridad local, permitían a las mujeres increpar a los actores armados.”

– ¿Cómo evolucionó esa gobernanza criminal? ¿Sigue operando hoy?

-No. Esas reglas funcionaron entre 2017 y 2021. Pero cuando las bandas pretendieron ampliar el control territorial hacia otros barrios y comenzaron a desplegar de nuevo una violencia espectacular, el gobierno de Maduro, que ya estaba consolidado después de la pandemia, reaccionó con un operativo militarizado impresionante, en julio de 2021. Así se acabó la gobernanza criminal. Muchos de los líderes huyeron del país y el Koki, que era uno de los líderes más visibles, fue asesinado. Hoy ese territorio ya no está sometido a las bandas, sino más bien a la extorsión de policías. Hemos vuelto a una violencia mucho más desorganizada. A veces los vecinos dicen, ‘antes, con la banda no te robaban, ahora los policías te roban y te cobran vacunas (coimas).’ Esa es la mutación actual.

ARMAS Y FUTURO

-Algunos investigadores estiman que hay que pasar de combatir el tráfico de drogas a combatir el tráfico de armas. Tú estuviste en una comisión presidencial por el control de armas y desarme, durante Chávez. ¿Por qué tantas armas terminan en manos de la población joven?

-Las armas son un tema central en nuestra historia de la violencia. Estoy pensando, por ejemplo, en frases como “la revolución es pacífica pero armada” y el impacto que tuvo la entrada de las armas a la vida política y contemporánea de Venezuela. Haciendo relatos biográficos de hombres jóvenes, he visto cómo ellas marcan definitivamente sus trayectorias. Se utilizan, por supuesto, para llevar a cabo robos, o cobrar venganzas, pero también forman parte de las solidaridades del grupo: es decir, una prueba de amistad entre jóvenes es que cada uno sabe dónde el otro esconde su arma. Y no solamente la utilizan para cometer venganzas u obtener dinero, sino que te decían ‘cuando tú tienes el arma, quieres salir a experimentar, a probarla, a probar la adrenalina’. Entonces es como que el arma abre horizontes “lúdicos” incluso, de salir a buscar aventuras. Por eso es importante que la población no tenga acceso a ellas.

“Cuando estaba en la comisión presidencial nos concentramos en las armas ligeras, porque son las que terminan entre la población común. El trabajo de José Luis Fernández-Shaw, que también participó en la comisión, muestra un incremento de la importación legal de pistolas. En mis trabajos empecé a advertir que las armas que eran distribuidas entre la población por razones políticas comenzaban a circular luego sin control, hacia las redes ilegales. Y allí las policías son muy importantes porque su tarea es incautar armas, pero también las distribuyen en los circuitos ilegales. Y los jóvenes, que dicen repetidamente que las municiones las consiguen con la policía. Venezuela no produce armas, pero sí municiones. Recuerdo que, en las discusiones en el marco de la Comisión para el Control de Armas, uno de los representantes de la Policía Nacional le dijo al representante militar “hay que comenzar por controlar las municiones”. La idea era traer la tecnología que se usaba en Brasil para marcar las municiones y así saber el origen de las fugas. Pero al sector militar nunca le interesó controlar el flujo de municiones, y frente a esa resistencia, no hubo manera de llevar ese programa a cabo. Así, en un contexto de profundísima conflictividad política, ocurrió que las armas legales se colaron hacia las redes ilícitas y a la población. Por eso es que siempre va a ser una pésima noticia para la población cuando se produce la liberalización del porte de armas, como proponía Bolsonaro o Milei.”

-Después de tus investigaciones, ¿en que política pones tu esperanza? ¿Crees, por ejemplo, que es viable la solución de una organización local como la de las mujeres que retan a los pandilleros?

-Si fuese la cuestión de construir una utopía, me gusta esto que contaban de dejar la guerra contra las drogas y movernos hacia la guerra contra las armas. Nuestros países que son tan desiguales, y han dedicado tanto dinero a las industrias militares y a las prisiones… Llevo 30 años haciendo entrevistas con jóvenes varones de sectores populares y me consta que las redes de inclusión que tienen son las redes de economías ilícitas. Entonces, cómo después de décadas de fracaso de la guerra contra las drogas y de persistente desigualdad estructural, insistimos en eso y no se tienen políticas masivas de inclusión juvenil. Para mi ese es uno de los grandes cuestionamientos para nuestro continente. Esos recursos deberían ir a mejor educación, mejor justicia, mejores programas de inclusión para los jóvenes, mejor atención sanitaria para consumidores de drogas.

“Cuando veo las millonarias inversiones en prisiones que ha hecho El Salvador, un país con tanta desigualdad, y veo las imágenes de las mujeres y de los familiares de los hombres que están presos, esperando, sin tener noticias fuera de las prisiones, me parece un horror; y tiene tanta resonancia con las imágenes de las madres y mujeres en Venezuela fuera de las prisiones. Pienso que es cuestión de tiempo para que El Salvador vea los resultados dañinos y no esperados de la política de mano dura. Y creo que hay un giro que es importante destacar en lo que estamos viendo allí. Porque conocemos las políticas de mano dura tradicionales en el continente, pero me parece que estamos ante una nueva fase, pues ocurre bajo un gobierno autoritario, como lo es ahora el de El Salvador. Eso es lo que vivimos en Venezuela. Lo que se vivió con Maduro fue la mano dura en contexto autoritario, y esto implica un paso más. Porque en un contexto autoritario y con Estado de Excepción, se puede matar impunemente. Entonces, veo como un horizonte verosímil para El Salvador, que ocurra una mutación desde el actual punitivismo carcelario a una matanza sistemática. De hecho, si se pone atención a cómo hablan los funcionarios policiales y de las prisiones de los pandilleros encarcelados en los muchísimos reportajes, se percibe la deshumanización total. Las imágenes que el mismo Bukele transmitió en su Twitter revelan la deshumanización radical: estas centenas de hombres, casi desnudos, en ropa interior, con la cabeza rapada, agachados, en filas y en humillación pública. Me parece que, de allí a tener una matanza, hay un paso. En Venezuela ese discurso de deshumanización y de justificación de la matanza estuvo tan institucionalizado que incluso entre algunos sectores de la población sigue estando legitimado que los malandros merecen morir.”

RECUADRO

La influencia del Castro-Chavismo en Chile

-En Chile se habla mucho de la alianza castro-chavista. Se ha dicho, por ejemplo, que el estallido chileno fue instigado por esta alianza. Y ahora se ha planteado que la orquestación del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda viene de Venezuela. ¿Cuál es la capacidad del gobierno de Maduro de hacer eso?

-Creo que asociar a grupos venezolanos a los eventos del 2019 es quitarles protagonismo y agencia a las protestas de los propios chilenos en su país. La verdad es que me parece más como una teoría conspirativa. Me parece que la envergadura de la protesta y de los reclamos está vinculada con la propia historia y actuales clamores de ustedes. Desde afuera uno siente que hay unas heridas en la historia chilena que quizás no se han procesado. Entonces, el 2019 fue como… caramba, los chilenos se dan cuenta que tienen esas heridas, o como dice esa expresión en inglés ‘esos esqueletos en el closet’. Creo que el proceso chileno tiene profundas razones y no le hace bien vincularlo con Venezuela. Ahora, puede ser, por supuesto, que hubiera y que haya todavía bandas de gente agitadora, eso es muy probable. Pero a los venezolanos los están usando como agitadores para todo. Por nuestra amplia migración, ahora somos considerados los agentes externos en el interior de sociedades con sus propios conflictos y esto nos convierte en los chivos expiatorios ideales. En 2019 en Bogotá también escuché que los venezolanos eran los autores de las protestas. Si los venezolanos fuésemos tan eficaces… (Risas).

Lo que sí parece claro es que, en esta época de elecciones en Venezuela, cuando tanto Gustavo Petro como Lula Da Silva han manifestado críticas a Maduro, el único respaldo ha venido desde Nicaragua. Y pensándolo en términos geopolíticos, creo una de las causas para que llegáramos a esa situación fueron las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Tuvieron un pésimo efecto. Por una parte, terminaron por legitimar al gobierno de Maduro frente a sectores del chavismo. En 2019 casi nadie apostaba por él, sin embargo, la manera en que maniobró frente a las sanciones, lo validó entre sus pares. ¿Y qué hizo Maduro? Tejió alianzas con países autoritarios como Rusia, China, Turquía e Irán. Hay un vuelco hacia asumirse un gobierno frontalmente autoritario, a tener socios autoritarios, y en ese sentido hoy los apoyos latinoamericanos incondicionales son Cuba y Nicaragua. Es decir, hemos dado un giro hacia la consolidación de un gobierno claramente autoritario, en el cual permanentemente se están violando leyes, acuerdos y los derechos de la población. En este periodo preelectoral, por ejemplo, hay una avanzada de una tendencia extremadamente represiva donde se observa una falta de pudor con el autoritarismo. Ha habido un recrudecimiento de la persecución política impresionante. Hoy tenemos una compañera, Rocío San Miguel, que es investigadora del tema militar, que está en prisión. También personajes muy cercanos a la candidata política María Corina Machado fueron detenidos a la usanza de las dictaduras del Cono Sur: la agarraron en la calle y las grabaciones son terribles. Es evidente que el gobierno de Maduro, junto con el de Nicaragua, son gobiernos autoritarios que tienen cada vez menos recato en ejercer este autoritarismo impúdico violando todos los derechos de la gente.

¿Cuál dirías que es la situación de Venezuela en términos de la inserción del país en mercados ilícitos regionales? Estoy pensando particularmente en lo que ocurre en las fronteras que tienen con Colombia y Brasil.

-En estos momentos estamos tratando de pensar a Venezuela y a Colombia de manera relacional, porque hay importante presencia de grupos armados colombianos en Venezuela, por ejemplo, el ELN, en la zona de frontera y de El Tren de Aragua en Colombia, entre la variedad de grupos que se mueven en esa zona. Eso genera unos flujos muy importantes de economías ilegales y de personas. Entonces, pensar sobre la paz total en Colombia implica obligatoriamente pensarla en diálogo con Venezuela.

-En esa frontera no solo hay tráfico de drogas, sino de personas y minería. Funcionan varios mercados.

Claro, en el sur del país hay minería ilegal. Y ahí está el ELN, pero también hay fuertes indicios de presencia del PCC de Brasil. Y lo que se advierte es una suerte de colusión entre el sector militar y las bandas armadas para posibilitar la extracción, allí los trabajos de Andrés Antillano son significativos. Por eso me parece que el desafío para nosotros, pero también para Colombia, enrumbada en ese proceso que ha denominado como “la paz total”, es precisamente cómo incluir a Venezuela en la conversación. Hoy varios colegas estamos tratando de resolver cómo pensar en esta propuesta de paz total relacionalmente, primero porque la frontera entre Colombia y Venezuela es amplísima y luego por este flujo de población y de rentas. También, porque los dos países tenemos tanto que aprender e intercambiar en término de nuestras historias de violencias, pero también en relación con los esfuerzos de construcción de paz y búsqueda de justicia. Entonces, es un desafío importante. Es un desafío muy complejo.